Review

彼は山を見ていた

佐々木 敦 / 舞台・音楽批評

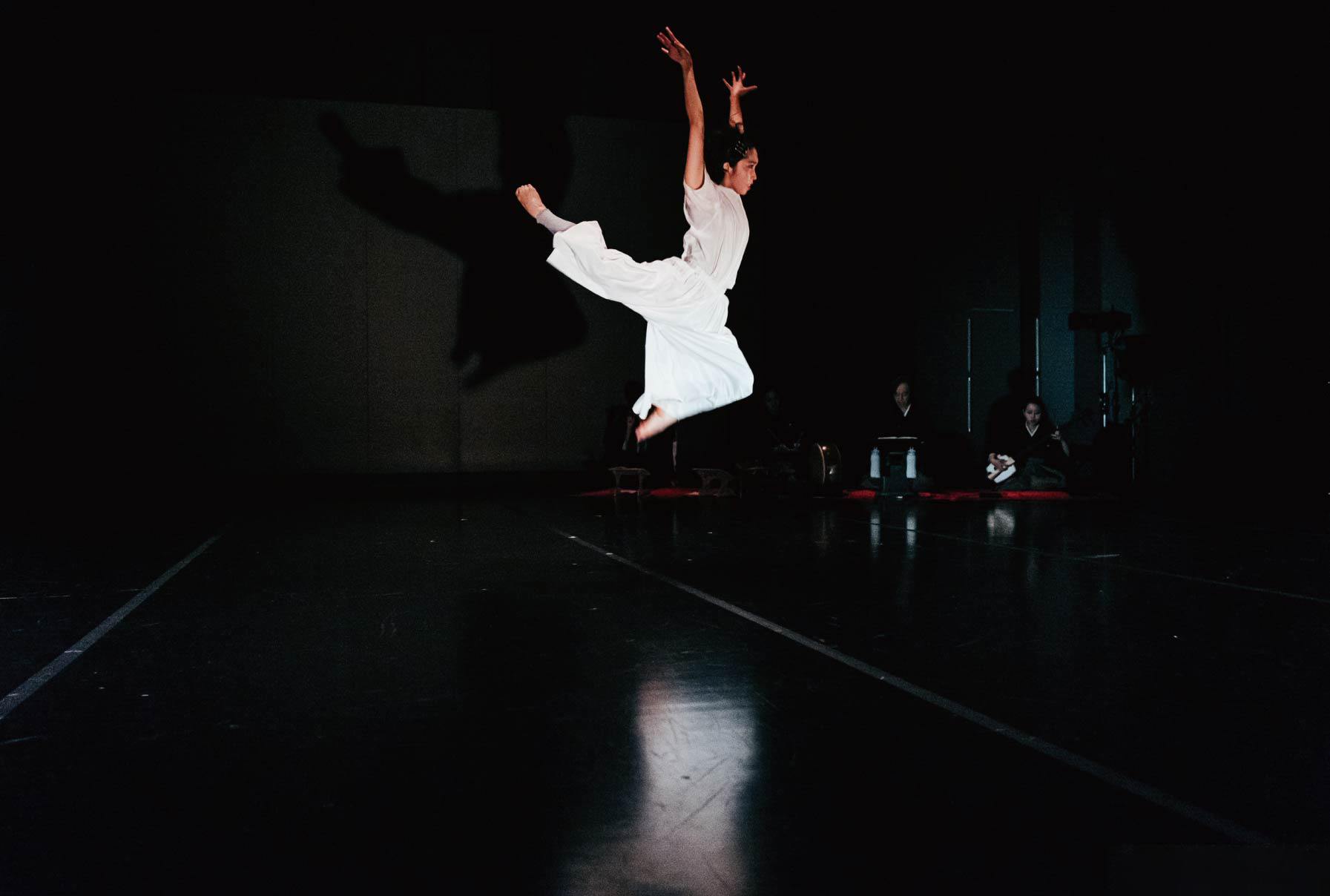

彼は山を見ている。

彼の視線の先には山はない。それでも我々は、彼が、武本拓也が、今、山を見ているのだということがわかるし、ある意味で、彼が見ている山を今、自分も見ているのだと思う。

山を見ながら、彼はゆっくりと歩いていた。ゆっくりと、だがその速度や挙動、からだの質感は少しずつ変化しており、気づくと僅かながら早足になっていたり、と思えばまた減速したりして、約六十分という時間が過ぎていったのにもかかわらず、終わってみれば始まって間もないような気も、反対にとてもとても長い時間、彼が山を見ながらゆっくりと動き続けるのを見守っていたような、どちらかわからないような気がする。

武本拓也の作品、その上演には、普通に思われているような意味での情報量は皆無だ。しかしそれと同時に、そこにはこの上なく豊かな何か、何ものかが、ある。彼の行為が「ダンス」と呼ばれるとしたら、それは、そこに在り、微動し続ける彼の「からだ」の深度と濃度による。そのからだを見つめることで、彼がそのとき見ている山をも見ているという、不可思議な経験の得難さによる。

時々、音が鳴っていた。大谷能生による「音楽」は、ほとんど物音のように、どこか別の遠くから紛れ込んできたサウンドのようにも、あるいは我々それぞれの頭の中でのみ響いているようでもあった。

彼がどのような思考のプロセス、感性の回路を経て、現在のすがたになったのか、それは私にはわからない。動かないからだを見せるのでも、緩慢なからだのうごきを見せるのでもない。動く、動いているという運動と、動かない、動いていないという状態が、曖昧に、だが強い意志を帯びて溶け合っているような、とても特殊で特別な時間と空間。彼は観客抜きにも日々、それを行なっているというが、そうである以上、我々はそれを見ることは出来ない。だが客席から彼がそれをするのを見守りながら、彼は観客に見られていなくとも、ひとりきりで、こうしてこんな風に動いているのだろうと、想像することは出来る。これはほんとうに「ダンス」なのか、いや、これは本当に「表現」なのだろうか?

敢えて言ってしまえば、そんな問いはどうでもいい。あの日のあの時、あの場所で、彼は、武本拓也は、山を見ながら歩いていた。見えない山を見つめ続けながら、ゆっくりと動いていた。見えない山は、見えないままに、そこに高くそびえ立っていた。彼のからだを通して、我々はそのおおきさを見ていた。

2021年10月の終わりに、ゲーテ・インスティトゥート東京で観ることが出来た武本拓也『山を見にきた』は、こんな作品だった。

〈家族〉を夢見るのは誰?――ハラサオリの〈父〉と男装

渋革まろん / 演劇批評

「ハラサオリ」という虚像

なぜハラサオリはこれほどまで執拗に自己物語を語り続けたのだろうか? 10月30~31日の2日間、草月ホールにて上演されたハラサオリ初の劇場公演『Da Dad Dada』を観劇したわたしの率直な疑問はこれだった。Dance New Airの公式サイトに掲載されている説明によれば、本作は2015年に急逝した父親・原健のリサーチにもとづく「不在」をテーマにした「セルフドキュメント・パフォーマンス」である。たしかに「ダンス公演」と銘打っているわけではないので看板に嘘偽りなしだが、それにしてもあまりにも本作はドラマ的に作り込まれている。そしてそこには、ある種の「不安」に急き立てられる感覚が刻印されているように思われたのだ。

ハラサオリ自身の口から繰り返し語られるように、原健とは1964年にミュージカル映画『アスファルト・ガール』に出演した経歴を持つミュージカルダンサーである。ハラサオリと血の繋がりはあるものの、ひとつ屋根の下で生活をともにしたことはなく、約20年ぶりに娘と対面で再会したのち、自宅で転倒して息を引き取った。「不在」をテーマとした本作は、さしあたりこの父の死をめぐるハラサオリの葛藤を軸に展開していく。

しかし、本作のパフォーマンスで明かされるハラの葛藤は、父への愛憎である(だから手の身振りには渇望と憤怒が同居している)。

「原健。1931年東京生まれ。ダンサー。高校卒業後……」というハラによる父のプロフィール紹介がなされると、2015年に父と再会した折に収録した会話の録音が流れてくる。この録音を素材に、ハラは父との再会、父の出演したミュージカル映画、父の望んだ結婚式、父に見せた自身の公演、それから父の死に至るまで、ハラのうちに父が残した記憶/記録の痕跡をたどり、その喪失が自身のうちにどのようなアンヴィバレントな感情を生起させたのかを、レクチャー、ダンス、映像を織り交ぜたマルチメディアパフォーマンスの形式で観客に開示していく。

最も象徴的なシークエンスは、化粧室を模した箱の中をスクリーンに映し出すシーンである。化粧台の鏡(マジックミラーになっているため観客はハラと正面から向き合うかたちになる)に自らの姿を映し出したハラは、「原健。1931年東京生まれ。ダンサー……」という言い慣れない台詞をひとり練習するかのように何度も何度も繰り返し、やがてそのつぶやきは原健が自分のことばかり語り、娘の「私」にさえ演劇的な振る舞いを見せていたことへの痛烈な批判に変わっていく。

俺の。俺が。俺は。俺も。俺に。長年舞台の真ん中でスポットライトを浴びてきた人間にとっては当たり前のこと。原健の前にいる私はいつでもお客さん。照明はいつでも原健に。(1)

原健がミュージカルダンサーとして脚光を浴びていた裏には選ばれなかった「私」がいた。顔に張り付いた笑顔を徐々に歪ませるハラは、「選んで欲しかった。あなたに、愛されてみたかった。」(2)ときわめて率直な感情を嗚咽混じりに吐露するのである。

「娘」を捨てた父への憤りと「娘」として愛されたかった父への渇望という両義的な感情の昂りは、ツイッターの感想を追ってみるなら、なるほど観客の感情を揺さぶるものであったかもしれない。演劇研究者・批評家の山﨑健太は様々な留保をつけながら次のように結論している。

舞台という「嘘」を通してのみ語ることができる、存在できる「本当のこと」はたしかにある。だから『Da Dad Dada』は上演されなければならなかった。(3)

山﨑が指摘する通り、舞台の「嘘」に対するハラの感覚は鋭敏だ。原健に関するアナウンスを「言い慣れない」口調で練習する身振り。

それは楽屋のメイクアップやハラによる振付指導のシークエンスを組み込んだメタシアター的なプロットから察せられる通り、「これは演技ですよ」という劇場/パフォーマンスの虚構性を意識させる異化効果を働かせるとともに、「ハラサオリ」という社会的自己像そのものが、愛憎を語る舞台上のパフォーマンスで構築された実体のない虚像であることを明示する。ハラサオリは、自己物語のパフォーマンスから生み出され続ける「ハラサオリ」という名のキャラクター、というハラの自己懐疑に貫かれた強靭な自意識によってこの舞台は成立している(4)。

しかし、舞台のパフォーマンス(嘘)を通じて構築される「本当のこと」とはなんだろうか? ともすればそれは、当事者性への共感を掛け金にした”古き良き“家族の追憶、ファミリーロマンスの幻想(ドメスティック・イデオロギー)なのではないか?

この疑念は、次のように言い換えられる。ハラサオリは、なぜこれほどまで執拗に自己物語を語らされ続けるのか? いったい誰に?

あるいはどのような力に貫かれて?

〈父〉の亡霊

ハラが映し出されるはずの鏡には、父が透けて見えている。つまり、「ハラサオリ」は「ハラケン」に顔立ちがよく似ている。愛憎の葛藤は「顔」に投影されるDNAのつながりを通じて、今度はハラサオリの身体の”表面”を舞台に再演される。ハラが話しかける鏡に映し出されたハラの鏡像(セルフイメージ)とは、むろんハラサオリであると同時に、ハラケンその人である。

つまり、ハラサオリのコレオグラファーは父親。死してなお「顔」に癒着し分離しえない父の亡霊=虚像に振り付けられてハラサオリは踊る。

いや、より正確に言うならば、ハラはハラの自我像として見出される父親・原健の踊る欲望を身体のうちに取り込み、それを愛憎の癒着した言語化し難い”なにか”として現前させるのである。記憶の彼方から押し寄せてくる父の亡霊というイメージのエコー/残響に身を浸して。

本作でハラは父との会話の録音に加え、父が出演したミュージカル映画『アスファルト・ガール』の映像をスコアに、父の振付を模倣=引用するパフォーマンスを上演のなかでいくたびか変形して反復する。化粧台のシーンでは「父」の虚像に身体をそわせるように、父が着ていた衣装を身にまとい、父のようなオールバックの髪型を作り込む。そして、本作で最も劇的=見世物的なダンスパフォーマンスを展開したのち、脳震盪を起こした父の最期を模倣するようにひとりゆっくりと地に伏せる。

そんなハラのまわりを『アスファルト・ガール』の振付をバラバラなムーブメントの諸断片に解体した身振りを見せる8人のダンサーが取り囲む。それはやがてリバーヴ&ディレイのエフェクトを重ねた『アスファルト・ガール』とフラッシュバックする会話の録音が絡み合うノイジーな音響をバックにした狂騒的な乱舞にまで発展する。そのフォルムを拾い集めるように模倣の身振りをおこなうハラは、とぎれとぎれに消えゆく音響に合わせてゆっくりと倒れ込む人々の中心でやはり一人屹立し、脱ぎ去り床においた「父の衣装」をまたぎ照明は唐突に暗転する。

この乱舞が、まとわりつく父の記憶の乱舞であることは言を俟たない。これまであえて言及しないままでいた8人のダンサーは「舞台装置」とクレジットされている。その意図は明白で、本作の出演者は「ハラサオリ」ただひとりというわけだ。ゆえに『アスファルト・ガール』のバラバラな振付の諸断片を踊るダンサーは、地に伏せたハラの無意識から立ち現れる記憶の断片、そのメタファーとして舞台上に配置される。さらにダンサーたちの真白な衣装は――火葬した父の遺骨を海に散骨したというエピソードに照合させるならば――散骨のイメージを喚起する。

このクライマックスにいたり、自伝的パフォーマンスの全体がハラのうちに取り込まれた「父」の第二の葬儀として意味づけられることになる。「不在の父」を「父の不在」として確認する殯の儀の終わり。ハラが父の抜け殻たる「衣装」を踏み越える身振りは、父の胸に抱かれる期待(愛)と父の欲望を否定する意志(懐疑)に引き裂かれた「不在」をめぐる葛藤を「ハラサオリ」というダンサーの自立という物語に統合するものになるだろう。

誤解を恐れずに言うならば、これはあまりにもよくできた――「危機のプロット」のドラマトゥルギーで記号論的に解釈可能な――独り立ちする「娘」の物語ではないか。しかし、そもそも本作の骨子を成しているのは、見えざる父権的な暴力の抉出であったはずだ。

原健の出世作であると言われる『アスファルト・ガール』は、東京オリンピックが開催された1964年に公開された。この歴史的文脈を踏まえ、乱舞=散骨のシークエンスの手前では、1964東京オリンピックの記録映像がスクリーンに投影される。そこでハラは聖火台に火を付ける聖火ランナーの動作を自らの身体に転移させ、そこに倒れ込む父の身振りを連接する。つまり、1964の偶然の符号をもとにして、スポットライトの虚栄を求める父の姿が、国家の威信をかけたオリンピックの虚栄に重ねられ、それが理想の名のもとに他者を服従させ、犠牲にし、踏み台にして支配的な地位を欲望する父権的なもののメタファーとしてパフォーマティブに言及されるのだ。

ハラは「まったく勝手」な人間=欲望する主体の資格を付与されたダンサー・原健を支える父権的なものの支配を「崩れ落ちる夢」として突き放す。それは、ケア=育児の責任を母に押しつけ、スポットライトを浴びることを選択した自己中心的な父の拒絶であり、ダンサーになることで、父と同じ道を歩まされるかもしれないハラサオリにつきまとう父の亡霊の拒絶である。

他方で、ハラは「舞台装置」とクレジットされたダンサーを従える指導的なポジションに同化する。そして、父の埋葬(と娘の自立)に向けて組織される首尾一貫した物語の特権的な語り手になる。父権を拒絶しながら父権的な役割を主体的に引き受ける。やはりわたしたちはこの矛盾に戸惑いを覚えるのではないか。それならば結局のところ、「ハラサオリ」は他者(観客あるいは舞台装置のダンサー)との支配関係において主体化する父権的なものをみずからのパフォーマンスで反復することになりはしないか。

だから――わたしは本作を成立させる構造に、エディプスの法(父殺しの物語)と共犯関係を結ぶ家父長的な家族幻想のステレオタイプな反復を見てしまうのだ。ハラは父の記憶に振り付けられて踊る。しかし父子の関係を宿命的な血縁の物語として語らせる(表象する)権力機構は、家父長制の体制秩序である。

〈家族〉を誰が欲望するのか?

「家父長制」に関するごく一般的な定式を確認しておこう。ここで言う「家父長制」は第二派フェミニズムが男の性支配を分析するために用いた主要な概念装置としてのそれである。いまから30年前、1990年に上梓された『家父長制と資本制』で、上野千鶴子はマルクス主義フェミニズムの理論をもとに、女性の抑圧には物質的な基盤があると指摘し、家父長制を「社会の男性成員による社会の女性成員の構造的な搾取と支配」(5)の体制として定義した。

男性支配のメカニズムはざっと次のように説明される。近代の産業資本主義と結託した家父長制は市場の公的領域に男の有償労働を、家庭の私的領域に女の無償労働(家事・出産・育児・介護)を割り当てる性別分業体制を構築した。公的領域から排除され経済的自立の道を絶たれた女は、男の仕事(生産労働)を陰ながら支えるケアワーク(再生産労働)への従事を強いられる。そこで生まれる「男」による「女」の支配と抑圧、男女の性階級(ヒエラルキー)は「家族」という「愛の共同体」の名のもとに自然化された。「女なんだから子供を産んで育てて一人前」、「俺が食わせてやってんだから黙って従え」というやつだ。

この近代的な性分業(家父長制)に適応的なかたちで、仕事の成功と名誉に価値を見出す積極的・能動的な欲望の主体としての「男」と、子供・老人・男を優しくケアしつつ男の欲望を受け止める消極的・受動的な欲望の客体としての「女」という家父長制下のジェンダー秩序が編成され、男/女のジェンダー関係を規定する言説権力にもとづいてパーソナリティやセクシュアリティのありかた、自己アイデンティティの構築(私は何者か)が条件付けられることになる。

さて、こうした家父長的なジェンダー秩序を解読格子にしたとき、この舞台で語られぬ「母の不在」にあらためて注意を向けることができる。公の舞台で「語られぬ母」は、スポットライトを浴びる「父」の影に隠れた「不在の母」と重なり合い、その不可視化された性位置を暗に浮かび上がらせる。あるいはそれゆえに、舞台装置としてクレジットされた物言わぬ8人のダンサーが、ハラサオリ≒ハラケンのサポートを託された「不在の母」の性役割を引き受けているかのようにも思えてくるのである。

私はなにも本作における意味生成の多義性を否定するものではない。しかし、ハラが父の不在を語れば語るほど不在の空位は父で満たされ、隠遁する〈父〉の名は屹立した特権性を帯びて舞台に君臨することになる。その不在の虚像は「愛されてみたかった」という一言に集約される「父」との生活=理想化された核家族のファミリーロマンスへの憧憬を呼び起こす媒介になり、さらに「父」の衣装をまとい髪型を似せ「父」の虚像に同化するハラの身振りが、家父長的なジェンダー秩序の構造をパフォーマティブに(再)生産する(6)。こうして本作はドラマとパフォーマンスの両面で、(永遠に)失われた「家族」を夢見る装置になるのだ。

家族が家産・家業・家名のような実体的な基盤を失い、「居住の共同」「食の共同」も揺らぎ、さらに「性の共同」「血縁の共同」さえあやしくなっている現在、FI(筆者注:ファミリーアイデンティティ)はその根拠を求めてさまよっている。……自発的で選択的な関係――結成も解消も可能な関係――を、人は「家族」とは呼ばないということ、したがってある選択的な関係が「家族のような」という比喩で呼ばれる時には、その関係の基盤を選択的なものから絶対的なものに置き換えたいという動機が働いているということである。(7)

上野千鶴子は構築主義的な観点から「家族」を「偶然を必然に組み替える装置」として簡潔に定式化する 。(8)本作もまた、父との別居で一度は忘却された「血縁の共同」を自発的に選択しながら、それを葬儀=作品化の手続きで宿命的なつながりとして(再)構築せんとする「家族」を夢見る装置として組み上げられている(9) 。

それでは本作は、ノスタルジックな家族幻想を想起=捏造するための装置だねでおしまいだろうか? いや、あるいはそれを欲望するのは《わたしたち》観客なのではないか? 「ハラさん大変だったね」などと共感の吐息で家父長制批判を親子の絆の物語に回収し、《わたしたち》の劇場は、ジェンダー秩序は、ニッポンの幸せなマイホームは、これからも永続的に変化することなく続いていくのだとホッと胸を撫で下ろす――その保守的な安心に身を委ねるとき、観客はまさにそのような家族幻想を欲望する《わたしたち》になるのだ。 だから、わたしたちは「父」を模倣するハラの身体に走る亀裂を見逃すわけにはいかない。それは「父」との同化を通じた、観客のまなざしに対するある種の抵抗であり、〈父〉なき時代に生起する不安との拮抗関係を示しているのではないかというところまで思考を進めてみたい。

男装、そしてポスト家族へ?

ここまでわたしは、父への愛を契機に、家父長的なマイホームの夢=「家族幻想」を惹起する装置として、本作のドラマ(父から自立する物語)とパフォーマンス(「舞台装置」との支配的関係で転移する家父長的なジェンダー秩序の反復)を分析してきた。いわば、ハラは父を殺し父になることで「正しい家族」の虚像を生み出す。しかし他方で、「父」のポジションに同化して主体化するハラのプロジェクトには、ある分裂が抱え込まれている。

妙な揃っているものへの危惧とか、商品化していること――アイドルのことだけど――への恐れとか……自分がパフォーマンスで自作自演する限り、女の身体を使わなきゃいけない。……女という身体から父親の遺品を身につけて男装していく……男性の身体になったらリスクなく上演できることももちろんあるんだと思うんですよ。(10)

ハラサオリは、「F/T20アーティスト・ピット」を前身にして身体表現のプラットフォーム「PORT」を2020年に立ち上げた。そして、2021年11月には、武本拓也との共同トークイベント「身体と上演、時代の『端』で」をANB Tokyoにて開催した。上記の引用は、小林勇輝の「コンセプト」にまつわる問いに応じたハラサオリの発言である。

ここでハラは「女」の身体を性愛化する「男」のまなざし(窃視の欲望)というフェミニズムの古典的な問題に触れている(11)「。男/女」のジェンダー化されたセクシュアリティ(異性愛主義)を作動させる社会において、「男」は欲望する主体、「女」は欲望される客体として社会的に配置される。「女」として意味づけられる身体を使用するほかない行為者(ハラ)にとって、「父」の記号は権威の象徴であると同時に、「女」の虚像(アイドル)を消費する「男」のまなざしに抗するための防護服(男装)にもなる、ということだ。実際、あからさまに父を模倣する化粧台のシーンで、父の虚像と重ねられるハラサオリ≒ハラケンのイメージは、虚像(アイドル)に抗する虚像(男装)の分裂と“ねじれ”の感覚を発している。

それでは、「女」の身体は、男(装)のパフォーマンスを介さなければ(男のような女にならなければ)、パブリックな「主体」になりえないのか、というジェンダー編成をめぐるフェミニズムの問題提起はあるにせよ、それともおそらく関係する言葉として耳を傾けておきたいのは「男性の身体になったらリスクなく上演できる」というハラの発言だ。

これを聞いて、わたしは上演を観劇していた最中に感じていた舞台を覆う「不安」の感覚と、どこか結びつくように思われたのだ。もしかしたら、「父」を乗り越える「ハラサオリ」の一貫した物語を語りださねばならぬという強い衝動の裏に張り付いた「不安」と呼ぶべき情動は、ドラマの内部で表明され続ける父(家族)に対する葛藤だけではなく、自己責任の名のもとで「私」という人的資本(キャラ)の徹底的なリスク管理を呼びかけるネオリベラリズム的な社会秩序への応接としても生じているのではないか。そこには、ネオリベラリズムを土台として形成される「ポストフェミニズム」の意識と重なり合うものが見出だせるかもしれない。

……ポストフェミニストたちは「女性」にまつわる無力感や不条理感、「女性であること」への不安を喚起させられるために、フェミニズムを避けようとしているように見える。……現代でもなお女性が社会的に不利な扱いを受けることがあり、正当に評価されないことがあるというジェンダー非対称な社会構造の問題があるということだ。このような社会では「、女性」であることが、不安材料となる。(12)

1990年代以後、経済的自立が達成されたと自認する先進国の女性に広まった「ポストフェミニスト」言説は、第二派フェミニズムが主張してきた(とされる)「犠牲者」というネガティブな女性像に反対する(13) 。「男」の性役割や性欲望に準拠したジェンダー非対称な社会構造を温存したまま「男女平等」な自己責任を求めるネオリベ的な競争社会で、ネガティブな「女」の意味付けはそれだけで「女」にまつわる不条理なリスクの不安を高めるからだ。高橋幸はそのようにポストフェミニズムの無意識を分析する。

ただし、その不安はポジティブな女性像によっても喚起される。高橋によれば、ポストフェミニストは家庭生活で実現される素敵な主婦のような「女らしさ」をポジティブなイメージとして肯定する。つまり、パブリックな規範としての家父長制(性分業)は否定されるが、プライヴェートな選択としての家父長制(性役割)はむしろ「女らしさ」の価値を高める自己実現の基盤として欲望される。そのようにして社会的成功や自己実現と紐付けられたジェンダー関係は、能動/受動、見る性/見られる性を分節するジェンダー秩序の再生産に貢献する。

また、「女」の記号を商品化する消費社会で雑誌・テレビ・SNSなどメディアを通じて多様な女性像(女らしさ)のシミュラークル(虚像)が生産されるほど、「私」の選択や身体に対する偶有性の感覚は強化されるだろう。いわば「女」の生き方の正解は定められていないが、「私」の生き方の正解は――細分化された諸価値/コミュニティへの柔軟な適応力とコミュ力を発揮して――定め続けなければならないという解離的なダブルバインド状況に主体を拘束するネオリベ社会は、なぜ「私」が「女」の身体でなければならなかったのかという「女性であること」の不条理感や不安をより苛烈に扇動するものになる。

ハラの「男装」は、規範的な〈父〉なき時代に、――「父」の欲望を密かに温存したまま――自己実現のセルフマネジメントを呼びかけ、「女」として意味づけられた身体を攻囲していく「不条理」の感覚をパフォーマティブに可視化するのである。

社会の成員に成熟した主体――近代家族の範疇では息子が父になり娘が母になるジェンダー規範に依拠した主体化――の条件となる共通の価値観を刷り込む規範的な審級としての〈父〉はすでに失効している。それは産業の構造転換、新自由主義政策の規制緩和、グローバル資本の台頭、現在のSNSにつながるインターネット技術の革新など諸々の要因で語られる後期近代やポストモダンなどと呼ばれる文化相対主義(島宇宙化)の時代を通過した現在ではほぼ自明であるように思われる。他方で、人生の成功/失敗を導くパフォーマンスのリスク管理(自己PR)を徹底するように命じるネオリベ社会の圧力は、キャリアやライフコースの自発的な選択の結果を自らの責任で引き受ける過剰なストレスに対処するため、〈父〉的なるもの=《正しさ》への憧憬をより深く呼び起こすとも言えるだろう。 本作がハラサオリというダンサーのキャリアを画する一里塚であることは間違いない。ただそこで問われているのは、《わたしたち》のまなざす身体を競争と自己責任のリスク管理が強いる〈不安〉に適応したセルフマネジメント(家族幻想)へと明け渡すことなく、むしろジェンダーやセクシュアリティ、あるいはより微視的な政治的・文化的・経済的権力の諸制度に貫かれて生成する雑多な《身体》の混乱を、いかに露呈させ、解体し、再編し、制度化された観客=《わたしたち》のまなざしを困惑させることができるかという点に存しているのではないか。観客のまなざしを裏切り、《わたしたち》の内なる〈父〉の憧憬を捨て、〈父〉の見知らぬ欲望を躍らせること――。

いずれにせよ、わたしたちはそろそろ〈父〉を憧憬する〈喪失〉の反復から抜け出さなければならない。ハラサオリのパフォーマンスは〈父〉をめぐる問題の所在を《わたしたち》に呈示する。だからこそ『Da Dad Dada』は上演されなければならず、《わたしたち》はそれを見続けなければならないのだ。あるいはそれが、“ポスト家族“の想像力を思考/試行する実践の端緒を開くことになるだろうか?

(1)『Da Dad Dada』上演台本より引用。

(2) 同上。

(3) 山﨑健太、artscapeレビュー、https://artscape.jp/report/review/10172470_1735.html(1月10日閲覧)

(4) こうした自己懐疑のまなざしは原健が都合のいい父親を演じ、私は「お父さん」とわざとらしく呼びかけ都合のいい娘を演じたのではないかと「感動の再会」を分析するハラの語りにも見出せる。

(5) 上野千鶴子『家父長制と資本制 マルクス主義フェミニズムの地平』、岩波現代文庫、2009年、p.319。

(6) ハラの自伝的パフォーマンスによって真実味を帯びたドキュメンタリーとして生産される父娘のメロドラマ的「リアリティ」は、カメラの歪んだ鏡に映し出されるファミリーロマンスの幻影、すなわちよくできた「リアリティショー」に他ならない。化粧台のシーンで自身の背後にあるカメラを見据えて、「この会話の録音というのは……小さな演劇作品の記録の一部なのです」と宣言するハラは、そこでファミリーアイデンティティの虚構性を露呈させていたように思う。しかし、父との距離を測定するはずの「虚構」の距離は、いわばこれだけ語りださねば決着をつけられない「父への愛」で埋め立てられ、現実と虚構、必然と偶然の両義的な拮抗関係の現れが損なわれていた(マジになっていた)と私には感じられた。

(7) 上野千鶴子『近代家族の成立と終焉 新版』、岩波現代文庫、2020年、pp.43-44。

(8) 同上、p.52。

(9) ただし、1991年初出の本論文で上野が言及する「現在」とは、1970年代に進行した脱工業化のプロセスから、情報・サーヴィス業を中心とした産業構造の転換が生じ、女がパートタイムの低賃金労働に従事することになった結果、「男は仕事、女は家庭」の生産/再生産領域を分割する性分業体制が崩れていった1970年代~80年代の話である。そこで「警鈴」を鳴らされていたという「家族の解体」の危機は、ネオリベ的な経済体制の再編を経て男女ともに不安定な非正規雇用労働者として捨て置かれる2022年現在では、とっくのとうに完了しており、少なくとも日本では核家族ユニットの解体後に再生産労働=ケアワークを誰が担うのかという論点を通じた混乱期に突入しているというのが筆者の印象だ。したがって、後述するように、戦後的なマイホームの夢がいまだ残存していた1970~80年代の「現在」と、それがすでに崩壊している2020年代の「現在」の歴史的状況の差異において、〈父〉が求められる文化的・経済的・政治的構造を測定することが必要不可欠だろう。

(10)「PORT」トークイベント「身体と上演、時代の『端』で」記録映像より書き起こし。

(11)男のまなざしが性愛化する女性身体の表象について映画的視線の快楽の問題として論じたフェミニズムの古典的かつ代表的な論文に1975年に発表されたローラ・マルヴィ「視覚的快楽と物語映画」(『imago』1992年11月号、斉藤綾子訳、青土社、1992年)がある。なお、本稿では言及できなかったが、後述する高橋幸のポストフェミニズム言説の分析では、ネオリベ社会において労働ではなく性的魅力を軸にしたジェンダー秩序の再編が生じているという仮説が提示されている。見られる性として構築される「女」という身体、そして性的まなざしが喚起する不安の問題は、近代の家父長制とは異なるもろもろの権力システムが作動するなかでも新たな性の問題を作り出しているようだ。

(12)高橋幸『フェミニズムはもういらない、と彼女は言うけれど ポストフェミニズムと「女らしさ」のゆくえ』、晃洋書房、2020年、p.55。ただし、ここで言及されているポストフェミニズム的言説は、2013年~2014年に英語圏で生じた「#WomenAgainstFeminism」(フェミニズムに反対する女性)というハッシュタグアクティビズムのTumblr投稿を分析対象としたものである。ここから理念的なモデルを抽出したうえで、高橋は日本のポストフェミニズムが本格化した時期を2000年代以降としている。

(13)ポストフェミニズムの一般的規定として高橋は「現代ではもはや男女平等は達成されたのでジェンダーは個人的な問題にすぎないという認識を持っており、それゆえ、政治的・社会的なフェミニズム運動は必要ないとする思想」(同上、p.45)と説明する。

Dance New Air 2020->21

ダヴィデ・ヴォンパク / 川口隆夫 / ふくだぺろ『INOUTSIDE』

人は水に入り、水は人に入る。水は人と環境のあいだを巡って命を支えるものだ。

人が車の流れに入るとき、死の危険が伴う。車とはなによりも内部の安全を保つ鉄塊だから。

人はそうとは知らずウイルスの中にいて、ウイルスは人に入る。それは時として人を守り、人を滅ぼすだろう。

『INOUTSIDE』とは、不可視のウイルスの中で、人間と世界のあわいで生じる出来事を認識するためのレッスンなのである。

武本拓也『山を見にきた』

ハラサオリ『Da Dad Dada』

ヤスミン・ゴデール『Practicing Empathy #3』

約130分、3つの”Practicing Empathy”を見る中で、今も自分の身体に残る感覚は、励まされて気持ちが元気になった感じ。ソロを踊る彼女の佇まいや肉の感じ、道を踏んで弾む身体、家族とのダンスから零れでるエネルギーにいちいち励まされた。おんなの身体。ただ単純に私もあんな風に年を重ねていきたいなと思って胸が躍るような気持ちで家路に着いた。

チジャ・ソン『Landing on F eathers』

木野彩子『ダンスは體育ナリ?』其の三

プラネタリウムに投影される星が溢れる果てしない宇宙と、何もない地平線で踊る彼女の細い肢体の対比に、宮沢賢治のまづもろともにかがやく宇宙の微塵となりて 無方の空にちらばらうの言葉が巡り、私達は地球上にいる多様な生物の一つにしか過ぎず、素粒子に戻れば全ては同じもので、互いに影響を与え合ってこの宇宙を成していることを愛しく感じさせてくれました。

毎年、こんなふうに新しい風を送り込んでくるDance New Airという試みに、この夜、私は深く感謝した。

ダンスショウケース アオイツキ / やまみちやえ×安部萌 / 清水舞手(SHIMIZU MASH) / 橋本ロマンス

ダンスショーケースを観劇中に彼が呟いていた事が頭をよぎった。

「日本のダンス作品って遅れてるよね」

そんなこと言われたら、ビビる。

時代を切り拓いていく画期的な発明が日本のダンス界から産まれていない。

という意味か。。

いや、眼前で繰り広げられている作品がそうだって事じゃない。

この若者たちは古橋が他界した1995年~ゼロ年代に生まれてきた。

生まれた時からデジタル世代、画面の中で表現する事はお手の物だろう。

しかし囚われの身から解放されたかのような

コロナ禍で萎んでいた身体から放つエネルギーは正に「生きている」だった。

90年代はやっとの思いでセクシャリティーをカムアウトしていたが、

今はサラッと舞台上に多様性が乗っかっている。

他者との関わり、違和感、不気味なるものへの恐れ、追い詰められる精神、孤独を乗り越え、

果敢に人の波へDIVEし人間性の進化を発明しようとしている。

分断とは真逆に見えた。

ダンスパフォーマンス@展覧会 柿崎麻莉子

空間、舞い、音、光、声、感情、そこに居合わせた多様な要素が混じり、立ち現れた特別な時間。

たくさんの「色は喜び」をすくい上げ、柿崎麻莉子の身体の動きはその場を「色は祝祭」に昇華させてくれました。

その場にいた者の多くが涙を流し感動し、気持ちが浄化されたような状況でした。

思考に柔軟性を与えてくれたことに、心から感謝しています。